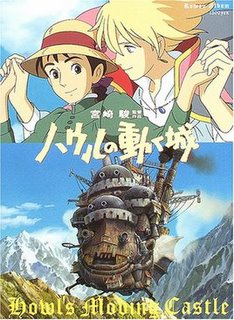

「ハウルの動く城」

「ハウルの動く城」○あらすじ的なまとめ

僕はこれでジブリ作品は全て見たことになるのではないだろうか。

戦争とか魔法とか人道主義とかでは全くなくて、ソフィーとハウルのラブ・ストーリーだった。

シーン13(59:00)で再生が止まりやがったので、ちょっととばして、1:00:17から見ているので、その間の一分間に何が起きたかは知らない。あんまり何も起きていないだろうとは思う。

ハウルは、美女の心臓を盗むやつらしく、火薬の火は礼儀知らずらしい。

突然年老いた悲哀が描かれない時点で、このヒロインが最終的に若返ることが約束されている気がする(物語の後半とかで、突然の悲哀の「代償」を描く必要が無いのだから)ので、それほど「悲劇的」な感じはなかったと思う。

旅する老人を見ると、「the Straight Story」

「こねずみちゃん」というのは「可愛い娘ちゃん」という意味らしい。漢字で書くと「小鼠」。

ソフィーの呪いがいつ解けたのか描かれていないと思う。

○「映画」に関するまとめ

前景、中景、遠景、と分かれて動く「アニメ」の「リアリティ」には、僕は慣れていないらしい。この「リアリズム」が「リアリティ」として認識されるためには、「遠近法」が「自然化」されている必要があると思うけど、ハウルのこの「リアリティ」が「リアリズム」の表現として認識されないのは、僕の中で「遠近法の人為性」が強く意識されているから、ではなく、こういう「リアリズム」の表現にほとんど初めて接したから、だと思う。あるいは、接するたびに「気持ち悪い」で済ませてきたからだと思う。

「引越しのシーン」は素晴らしいアニメ的な表現だった。これぞmobile houseという感じ。

気持ちが若返ると外見も若返るらしい。

○ジェンダーに関するまとめ

「女性を(気持ちの上で)若返らせる男性」というテーマは、すぐに出てくる。

「女性に対する思いやりがある」ことを装おうとしているけど、基本的にはコンサバな男性至上主義的な視線に見える。

戦争は男の仕事で、家事は女の仕事、とか、戦争を終わらせたり「家の中」で戦うのは女性、とか。

「臆病者の男性」としてのハウルと、「おばあさんのように頼りがいのある恋する強い女の子」としてのソフィーが描かれるし、脇役には「子供の声で話す老人」が出されるし。男性として、自分は、子供のように甘やかして欲しい、ということだと思う。

ハウルがソフィーを愛する理由が描かれていないけど(ソフィーがハウルを愛する理由もかなり分からないけど)、理由が分からないままに自分の秘密を知りつつも自分を家族として愛してくれる男性に出会う女性を提示する、というのは、「フェミニズム」を唱導することにより自己正当化を達成しようとする男性主義的な視点にしか見えない。

ただし、こういう女性像に基づいて自己を構築する「女性」もいるとは思う。

○音に関するまとめ

_声優

美輪あきひろは登場してすぐに分かるけど、大泉洋は全然分からない。ハウルの声(きむたく)は、別に誰でも良かったのではないだろうか、と思った。

倍賞千恵子のソフィーの声は、確かに、老けて聞こえるけど、老女の時は、若い声に聞こえる。「さくら」はもう64才らしい。孫がいてもおかしくないのか。歌も歌ってる。老女の時の声が似合い過ぎている(「ひどい声。90歳のおばあちゃんみたい。」って言われてた。)ので、若い女の子の声の時は、違和感を感じると思う。

基本的に、「声」は「人格」(この場合の「人格」はテクニカル・タームのつもり)の同一性を確保するものなので、「アニメ」は、キャラクターの視覚的表現を変えずに「声」を変えたり、「声」を変えずにキャラクターの視覚的表現を変える、という表現が出来るけど(ドラゴンボールとか)、ハウルは後者なのだけど、このやり方で「人格」の同一性を確保すると、「人間あるいは人格は変化する」という事実を表現するのが難しいと思う。物語内部の時間経過が数年に及んだりはしないので、そういう表現は不要なのだけど、数十年単位の「人格」の変化を表現するのが難しい、というのは、「アニメ」の一つの限界(の指標)ということもできるかもしれない。というか、そんなことは「映画」全般にとって難しい気もする。というか、そんなことを「表現」すること自体が難しい気もする。

_BGM的な音響

冒頭の霧が晴れて山が見える「牧歌的なシーン」に、弦とピアノのBGMが、コントラストを醸し出すがゆえに、逆に「静謐さのようなもの」を演出する、というのは、genealogyとして確定できると思う。「牧歌的な風景」の演出に「クラシック音楽的なもの」が似合う、というのは、歴史的には妙な話なので。

あるいは、石畳、王政、魔女や魔法使い、優雅な帽子、チーズ、等々の「中世ヨーロッパをモデルにした架空都市」の描写に「クラシック音楽的なもの」をあわせる、というのも、系譜学を作れるはず。王宮内部ならともかく、都市にああいう「クラシック音楽的なもの」が流れていたはずが無いので。

No comments:

Post a Comment